常磐神社

南宮大明神、白山大権現、熊野権現を合祀して南宮神社となり、豊受大神、菅原天神をお祀りし、さらに高山地内に散在する小神社を合祀して常磐神社(ときわじんじゃ)になったという少し複雑な経歴の神社です。

南宮大明神、白山大権現、熊野権現の三社が合祀されたのが、養老元年(西暦717年)6月16日。

由緒由来の不明な神社も多い中、記録が残っているのが素晴らしいですね。

境内には中津川市指定重要文化財、常盤座(ときわざ)があり、地歌舞伎(じかぶき:地元の素人役者による歌舞伎)や各種イベントなどに利用されています。

主祭神

- 金山毘古大神(かなやまひこのおおかみ)

- 金山毘売大神(かなやまひめのおおかみ)

配神

- 須佐之男大神(すさのおのおおかみ)

- 菊理媛大神(くくりひめのおおかみ)

摂末社祭神

- 豊受大神(とようけのおおかみ)

- 菅原天神(すがわらてんじん)

鳥居

手水舎

手水舎は境内の左端にあります。

新型コロナウイルス対策のためでしょうか、手水が張られていませんでした。

狛犬

まず本殿へ参拝に行きます。

参道

拝殿・本殿・摂末社

拝殿の奥に本殿が見えます。

正面からだと隠れて見えませんが、本殿の両隣に摂末社がありました。

拝殿の右手に通路があり、常磐会館の左横の辺りまで屋根付きの階段が伸びています。

慰霊社

本殿左手に慰霊社。

慰霊社の右横から拝殿左手へと通じる道があります。

祖霊社

本殿右手の祖霊社。

常磐会館

境内右手にある常磐会館。

まだ新しいようで、近くを通る際に木の良い匂いがしました。

建物の左側に、拝殿へと続く屋根付き階段があります。

常盤座

常盤座(ときわざ)は明治24年(西暦1891年)に、常磐神社の境内に建てられた芝居小屋です。

常磐神社と常盤座、気付きにくいですが、「わ」の字が異なっています。

「石」を「皿」にしたのは、人がたくさん入るようにとの験担ぎだそうです。

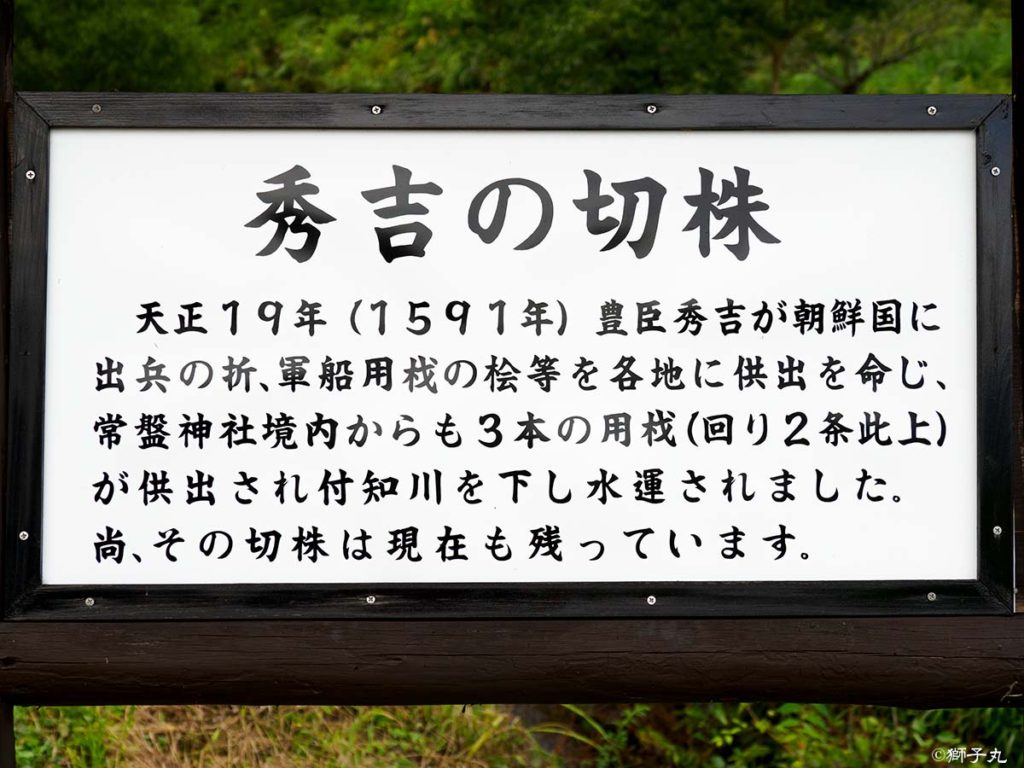

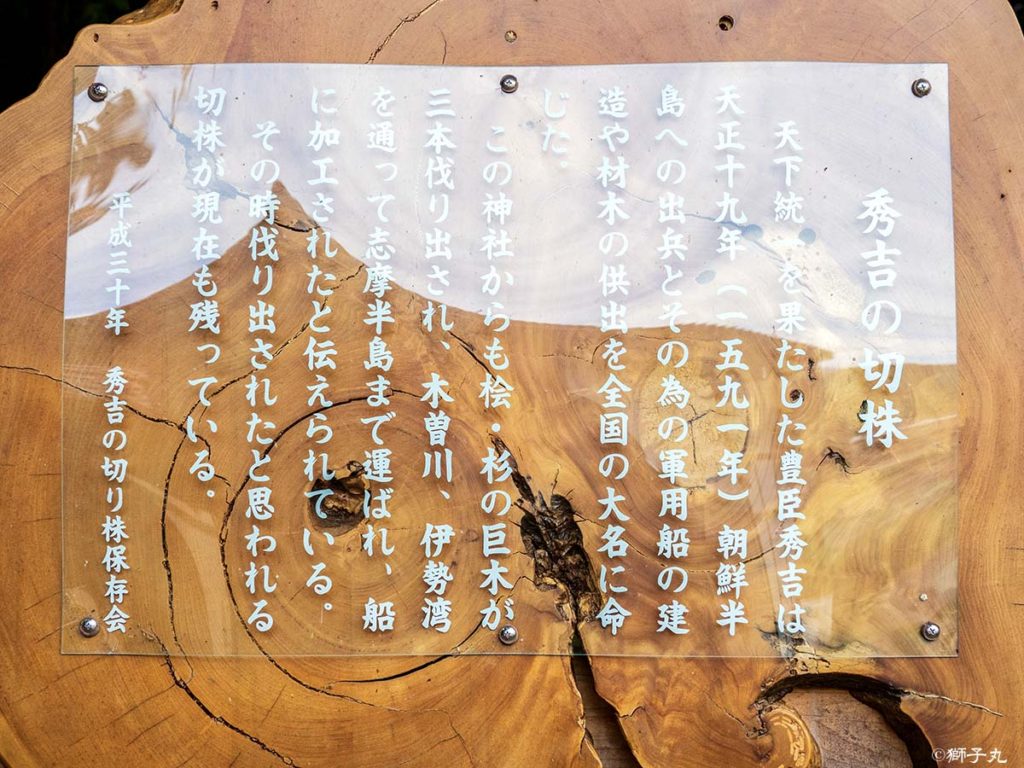

秀吉の切株

常磐会館の壁に「歴史遺産 秀吉の切株 ここより50m先」の看板を見つけ、気になって行ってみました。

豊臣秀吉公が腰掛けた切株かと思いきや、豊臣秀吉公が切らせた切株でした。

入口~秀吉の切株(三)

入口に切株型案内板があり、すぐ目の前に「切株(三)」があります。

「切株(二)」、「切株(一)」へは山道を少し登ります。

整備はされているものの舗装はされていないため、歩きやすい靴のほうが無難です。

秀吉の切株(二)

中段にある切株(二)。

目の前はさきほど参拝した常磐神社。

本殿とほぼ同じ高さです。

秀吉の切株(一)

最後の切株。

道もここで行き止まりです。

常磐神社を見ると、本殿の屋根よりも高い位置にあります。

登ってみてわかったことですが、常磐神社を普通に参拝しては見えない部分まで見ることができるので、結構オススメできるポイントです。

それに切株に生えた苔が綺麗で癒やされますよ。